カスハラとクレームの違い・線引きを解説!カスハラ対策に必要な視点

こんにちは、株式会社マイルートプラスの伊庭和高です。

今回はカスハラとクレームの線引きについて、

独自の視点から解説します。

クライアントからの理不尽で著しい言動や要求のことを、

カスハラと呼びます。

・高圧的・威圧的な態度

・人格否定

・度を過ぎた苦情

・無理な要求

・暴言や暴力

・セクハラまがいの言動

・執拗な嫌がらせ

これらを総称してカスハラと呼んでいます。

対面で接客をする際のお客様だけでなく、

企業間でのクライアントもカスハラの対象に含まれます。

最近ではカスハラの現象がメディアでも頻繁に報じられ、

社会問題化しています。

2024年末に厚生労働省よりカスハラ対策を義務づける方針が出されたこともあり、

カスハラ対策方針を独自に表明する企業も増えています。

また東京都ではカスハラ防止条例を施行し、

カスハラ対策を実施する企業へ奨励金を出すことも決まりました。

カスハラとクレームの違いとは?

「カスハラとクレームの違いとは何か?」

具体的にどこが線引きなのか悩んでいる企業も多いです。

これについて、厚生労働省と東京都が示している指針から判断していきます。

いずれの指針においても、

・要求が正当で合理的か

・迷惑行為でないか

・就業環境を害するものではないか

この3点がポイントになります。

正当で合理的な要求であれば、

それは企業にとっても改善の機会となるので、

カスハラではなくクレームに分類されます。

一方で明らかに不当で合理性もなければ、

それはクレームではなくカスハラです。

単に言いがかりをつけている状態なのです。

ただし正当で合理的な要求であっても、

暴力や暴言を通して伝えようとするのはカスハラです。

迷惑行為になっていますし、

就業環境を害するからです。

どこまでが正当で合理的な要求かは、

企業によっても判断が分かれるでしょう。

見方を変えれば正当で合理的な要求かどうかは、

企業ごとに判断して良いとも言えます。

お客様から指摘を受けたとしても、

「それは正当で合理的ではない」と思えば、

まともに取り合う必要はありません。

何よりお客様の態度や言動を従業員が苦痛に感じたり、

迷惑行為になっていると判断すれば、

それはカスハラに該当するのです。

「お客様は神様」という言葉もありましたが、

不当な言動をとるお客様は神様でもなければお客様でもありませんよと企業が明確にできるのです。

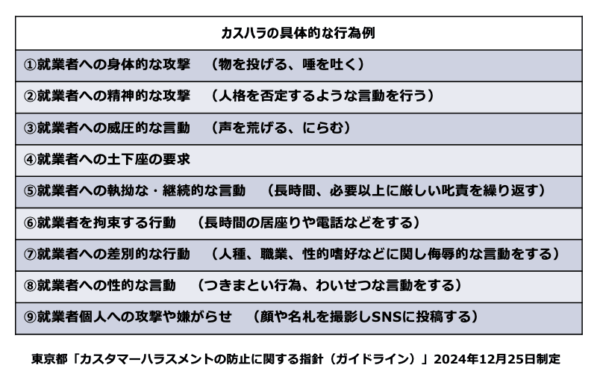

ちなみに参考として、

カスハラの具体例を以下の通り掲載します。

東京都が発表した指針に掲載されているので、

よければ参考にしてみてください。

カスハラ対策で重要なのはメンタルケア

カスハラとクレームの線引きを解説しましたが、

線引きをしただけでは根本的な解決につながりません。

具体的なカスハラ対策を考える必要があるのです。

・カスハラ対策の基本方針や基本姿勢を明確化

・法的側面から対応を整備

・カスハラ発生時の対応方法や手順の策定

・対応方法や手順について社内への教育研修を実施

・社員を守るためのマネジメント方法を整備

・社員(被害者)のための相談窓口を設置増強

たとえばこれらはよくあるカスハラ対策です。

これらも大事な対策なのですが、一番重要な点が抜け落ちています。

それが「カスハラを受けた社員のメンタルケア」

この視点が決定的に欠けたまま、形だけのカスハラ対策を行おうとするケースが多いのです。

「社員(被害者)のための相談窓口を設置」

「社内でカウンセラーを雇用」

「外部機関と連携しカウンセラーや相談サービスの利用体制を整備」

「ストレスチェックテストを導入」

こうした施策を実施することで、

「社員のメンタルケアができているのは?」と勘違いしてしまうこともあります。

たとえばカウンセラーや相談窓口を設置しても、

実際の利用率が低いと頭を抱える企業は多いです。

いざ導入しても社員が利用しなければ、根本的な解決策にはなり得ません。

社員の目線に立てば相談へ行くことが恥ずかしかったり、

評価に影響するのではと疑ったり、

「相談するほどではない」と自己判断をする中で実際の利用につながらない可能性があります。

またストレスチェックテストを実施しても、

それによって社員が自力でメンタルケアができる様にはなりません。

ストレスチェックテストを受けたから、

カスハラを受けた時に早く気持ちが立て直せる様にはならないのです。

ストレスをどの程度抱えているかを知ることはできますが、

実際にカスハラや強いクレームを受けた時に気持ちを立て直せる様になるかどうかは別問題なのです。

そしてカスハラを受け心に傷を追った社員が最終的に行き着くのは、休職・離職です。

精神的な不調を訴える場合もあれば、仕事が嫌になってしまう場合もありますが、

休職や離職は企業にとって大きな損失です。

業務に一時的に穴が空き他の社員の負担が増加しさらなる休職・離職につながる懸念があります。

また余計な採用コストが発生し、経営面でもダメージを与えます。

カスハラはなくならない

カスハラという言葉が誕生する以前から、カスハラ的な言動をとる人は一定数いました。

つまりこの先も、カスハラをゼロにすることはできません。

どれだけ会社としてカスハラ方針を明確化し周知をしても、

カスハラが一件もなくなることはありません。

どれだけ会社としてカスハラ対応マニュアルを整備し報告体制を構築しても、

カスハラを受けた社員の心の傷は消えません。

最終的には社員がメンタル不調を訴え、休職や離職につながることが懸念されます。

ただし周囲のサポート体制を整えても、社員が悩みを相談するかどうかはわかりません。

だからこそ弊社ではカスハラ防止の組織体制整備よりも、

カスハラに負けない社員のメンタルを作ることが先決だと考えています。

カスハラやクレームを受けても自分で気持ちを立て直せる力を個々の社員が身につけながら、

並行してカスハラに組織的に対応する体制を整備することが必要です。

カスハラを受けてしまう社員や、

彼らをまとめる管理職層に対して、

メンタルケアの視点から対策が必要になります。

そのためカスハラ対策で何より重要なのは、

「カスハラを受けてしまう可能性がある社員のセルフケア力を高めること」です。

これは一般的なメンタルヘルス研修やセルフケア研修では対応できない領域です。

弊社では研修やコンサルティングを通して、

社員が自分でメンタルを立て直せる3ステップを教えています。

ステップ1:自分で自分の気持ちを声に出す

ステップ2:自分と相手それぞれの背景を考える

ステップ3:「どうしたい?」と自分に問いかける

この3ステップを身につけ仕事で実践すると、

カスハラやクレームを受けても心の動揺を引きずらず切り替えられるようになります。

周囲に相談せずとも自分で自分のメンタルを整えられるようになるので、

メンタル不調を未然に防ぐことができるようにもなります。

先ほどもお伝えした様に、カスハラがゼロになることはありません。

それならばカスハラやクレームを受けた時に、

早く気持ちを立て直せる力を社員が個々に身につけてもらうことが、

カスハラ対策としてより効果を発揮します。

現場の社員はもちろん、それをまとめる管理職層にも必要な内容だと言えます。、

カスハラ対策で何より重要なのは、

カスハラや理不尽なクレームを受けてしまう可能性のある社員のメンタルケアです。

具体的には、社員が自力で気持ちを立て直せる様な力を、個々に身につけることです。

本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

このコラムの執筆者

伊庭 和高(いば かずたか)

千葉県千葉市出身。

早稲田大学大学院卒。

教育理論や心理学を学ぶ中で100人にインタビューし、独自のメンタルトレーニング理論を確立。

卒業後は高校で世界史を教えるが、本当に伝えたいことはやはり心のケアであると気づき、2017年に株式会社マイルートプラスを起業し、8年で5,000人以上を指導。

2017年11月に株式会社マイルートプラスを設立。

役職や立場を問わず成果が出ることが評判を呼び、2020年4月に著書『ストレスフリー人間関係』を出版。

増刷しロングセラー中。

2023年10月に三笠書房・王様文庫より『声に出すだけでモヤモヤがすっきりする本〜たった5秒のメンタルケア〜』を出版。

『女性自身』(2023年9月19日号)にて、カラー8ページで特集されるなど、独自のメソッドに注目が集まっている。

「日本の元気は気持ちから!」をミッションにしている。

職場の人間関係や仕事の目標達成について、方法が体系立ててまとめられており、お客様の現状に合ったアプローチを取れることが強み。

また最近では企業研修を実施するなど、活動の幅を広げている。